跨境選品角度一般商家會踩哪些坑,比較常見的例子有以下4種:

1.過往經驗套用

比如在亞馬遜賣大件,到其他平臺也把亞馬遜熱賣的品類掛上去,結果發現出不來單,就放棄了新平臺,這種類型就是偏主觀經驗套用。

其實這樣做是不合適的。例如,Temu和TikTok Shop的客單價都較低,直接拿亞馬遜的爆品上架,很可能因為價格區間不合適,賣不掉。

2.盲目跟賣

看到亞馬遜的爆品鏈接,看到別人賣得好,也不去做精確的市場分析,直接就囤貨。結果發現根本賣不動,搞得一堆庫存最終虧損。

跟賣帶來的弊端很明顯,價格低利潤薄,抗風險越來越差,利潤一直往下掉,甚至積壓大量庫存,無法聚焦沉淀。

3.選品沒有深入了解客戶需求和使用場景

消費者的需要是基本點。只有深入了解客戶使用產品的場景和需求,才能相應地對現有產品或店鋪商品結構進行針對性進優化,從而提高出單率。當他的需要特別多的時候,你需要找到可能別人忽視了的。那樣你就創造了很多的機會。

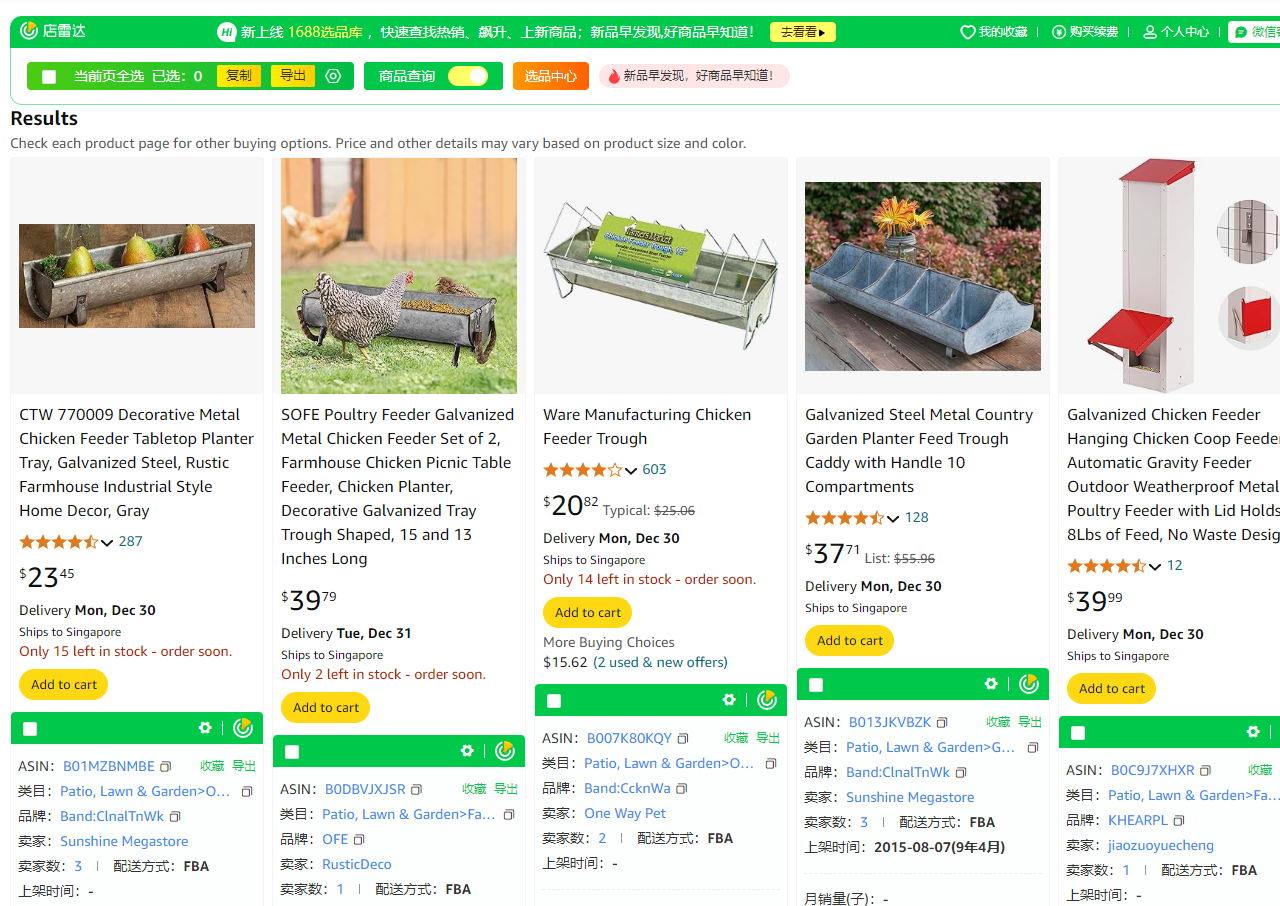

我們也會經常瀏覽競品的評論區,在里面總結歸納常見的用戶痛點,然后想辦法去改善,這樣的產品更容易吸引和保留客戶,打造起來的。舉個例子,雞食槽可能屬于比較冷門的產品。很多人可能想像不到美國人會有人買這個,但事實上美國大農村這個物品需求量還是很大的。雖然從數據上來看不算是爆品,但基本上每月銷售出去50-80的穩定單量,也穩定出售很長一段時間。

4.拍腦袋決策,不去研究數據,全憑經驗

很多賣家都有選品人員,而這些人員的風格、方式都不一樣。一些人看數據,一些人壓根不看數據。還有一些人只看短期,哪個賣得快就賣,尤其是TikTok Shop平臺這種現象最多。

看到短期營收不錯立刻備貨,稍微溫和些就撤了,缺乏長期規劃和思考。事實上,很多產品具有周期性,越過溫和增長期又能爆發。機會就這么錯過了。

所有的貿易或交易,要考慮供需關系。需求大于供給,價格就上去,反之則價格下調。比如一些新品在其他平臺賣得好,賣得熱,然而過了2個月這個周期就不再熱了。這時候需要從供應鏈著手,不斷找新品,去看還有誰沒熱賣,趕快入手。

舉個例子,假設跟蹤某個熱賣品類,如吹風機。國內賣得好的品牌不多,商家們可以跟著這幾個品牌的走勢,什么時候推新款,什么時候熱賣,看看這些款如果借鑒,符合知識產權后再出海。

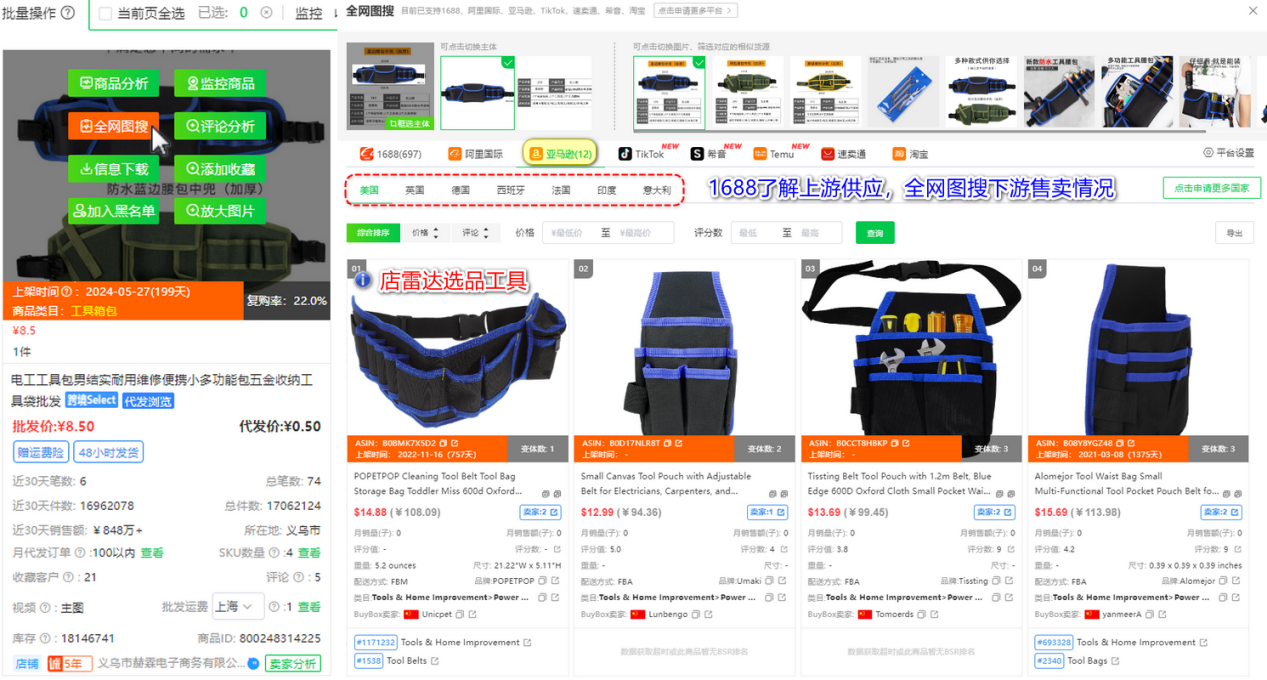

一般做選品、數據分析的產品,針對單一平臺例如亞馬遜。店雷達主要提供的哪些是新品,各產品上下游銷售情況,落腳供應鏈,面向所有賣家,不限制平臺。聚焦1688超級渠道,以1688為基礎,結合下游平臺,比如亞馬遜、TikTok、Temu、Shopee等,橫向對比供需情況。比如某款產品,跟賣情況如何,有多少人跟賣。也就是,將供應鏈與下游品牌相結合,來進行選品和數據分析。

舉個例子,“五金、工具”品類下近30天的市場銷售數據,銷售件數排名第一的是這款“電工工具包”,上架僅198天,銷量將近170w,從商品銷售趨勢可以看到該類產品的穩定性,筆數少單量大,從工具性質可以看到國內下游市場的數據和國外跨境的市場數據,我們可以看出這款品在跨境市場,尤其是亞馬遜平臺的需求是更大的。

那么就可以利用全網圖搜直接對該商品看這款品在亞馬遜上的售賣情況,確保所選產品具有足夠的市場需求量,然后基于店雷達篩選出的1688產品,核算在亞馬遜上銷售的利潤空間。

(編輯:江同)

(來源:店雷達)

以上內容僅代表作者本人觀點,不代表雨果跨境立場!如有關于作品內容、版權或其它問題請于作品發表后的30日內與雨果跨境取得聯系。

*上述文章存在营销推广内容(广告)